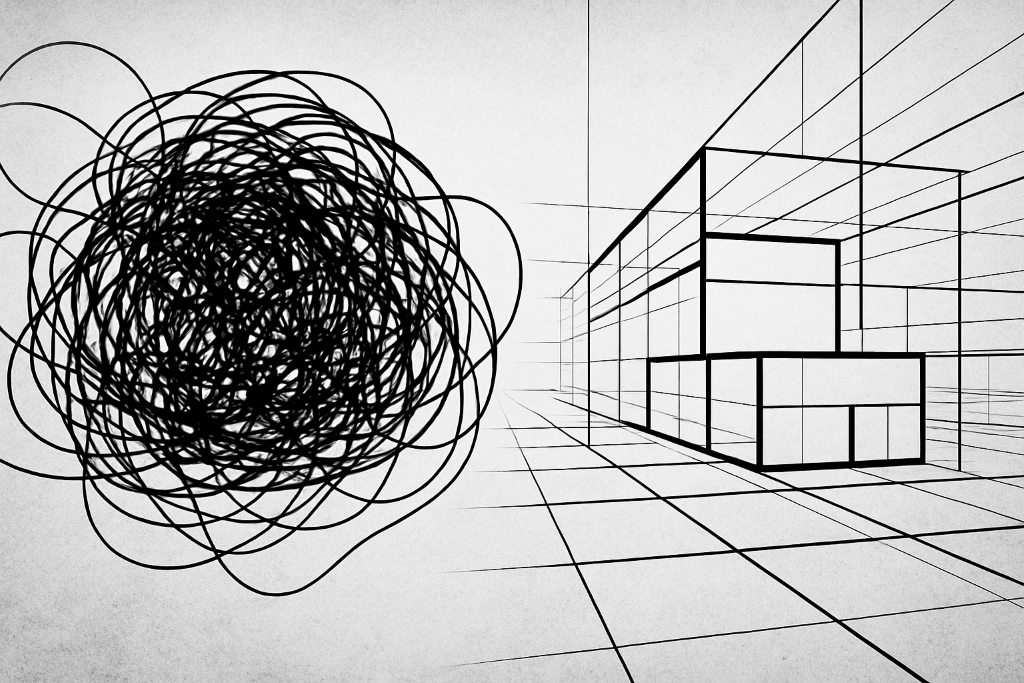

Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, eine wachsende Zahl von Anwendungen, Plattformen und Systemen miteinander zu verbinden. Diese Systeme sollen nicht nur Daten austauschen können, sondern gemeinsam Prozesse abbilden und verlässlich funktionieren. Über die Jahre entstehen jedoch häufig punktuelle Einzelverbindungen, die jeweils nur einen lokalen Zweck erfüllen. Dadurch wächst die Komplexität, Transparenz geht verloren und Änderungen in einem System führen oft zu unerwarteten Auswirkungen in anderen Bereichen der IT-Landschaft.

Der Begriff Integration beschreibt in diesem Zusammenhang die Fähigkeit von Anwendungen, Datenflüssen und Prozessen, systemübergreifend koordiniert zu arbeiten. Ziel ist es, Informationen konsistent auszutauschen und Abläufe zuverlässig zu unterstützen. Genau hier setzt die SAP Integration Solution Advisory Methodology (ISA-M) an. Sie bietet eine strukturierte Herangehensweise, um Integrationslandschaften planbar, steuerbar und langfristig wartbar zu gestalten.

Was ISA-M auszeichnet

ISA-M ist eine Methodologie und keine Software. Sie legt fest, wie Integrationsentscheidungen vorbereitet, getroffen und im Unternehmen verankert werden. Die Methodologie basiert auf drei wesentlichen Blickwinkeln. Der erste Blick richtet sich auf die Integrationsstile, also auf die Art der technischen Kopplung. Dazu zählen beispielsweise API-basierte Kommunikation, eventgesteuerte Interaktion, Datenintegration durch Replikation oder die Integration über Benutzeroberflächen.

Der zweite Blick berücksichtigt die Integrationsdomänen, die den Kontext beschreiben, in dem Integration stattfindet. Dies kann innerhalb einer Cloud-Landschaft passieren, beim Zusammenspiel zwischen On-Prem-Systemen und Cloud-Diensten oder in Szenarien, in denen IoT-Daten verarbeitet werden.

Die dritte Perspektive legt den Schwerpunkt auf Governance und Architektur-Layer. Dort wird festgelegt, welche Standards gelten sollen, welche Teams welche Verantwortung tragen, welche Sicherheitsanforderungen verbindlich sind und wie Qualität langfristig sichergestellt wird.

Durch die Verbindung dieser drei Dimensionen entsteht ein Raster, das es ermöglicht, Integrationsanforderungen systematisch zu bewerten und zu entscheiden. Die Methodologie schafft damit einen gemeinsamen Bezugsrahmen für Architektur, Entwicklung, Governance und Betrieb.

Warum ISA-M relevant ist

In Integrationslandschaften ohne klare Leitplanken entstehen häufig sogenannte Insellösungen. Teams lösen ähnliche Herausforderungen mehrfach auf unterschiedliche Art und Weise. Dokumentation bleibt uneinheitlich, Schnittstellen wachsen historisch, und es fehlt eine klare Zuordnung von Zuständigkeiten. Änderungen an einzelnen Bausteinen können dann hohe Risiken verursachen und kostenintensiv werden.

ISA-M schafft hier Transparenz und Orientierung. Es hilft dabei, eine gemeinsame Sprache für Integration zu etablieren und wiederkehrende Lösungsansätze in Form von Mustern bereitzustellen. Diese Muster sind nicht nur technische Vorlagen, sondern eingebettet in klare Entscheidungslogiken und organisatorische Verantwortung. Dadurch können Lösungen wiederverwendet werden, was sowohl die Qualität als auch die Geschwindigkeit in Projekten steigert.

Konkrete Ergebnisse der Methodologie

Ein wesentliches Ergebnis von ISA-M ist die Formulierung einheitlicher Integrationsprinzipien. Diese Prinzipien leiten Entscheidungen an und definieren, nach welchen Leitlinien Integrationslösungen gestaltet werden sollen. Darüber hinaus entstehen Referenzmuster, die zeigen, wie typische Integrationsanforderungen technisch umgesetzt werden können.

ISA-M liefert zudem Entscheidungskriterien, mit denen sich bewerten lässt, welcher Integrationsstil in einer bestimmten Situation sinnvoll ist. Faktoren wie Latenz, Kopplungsgrad, Sicherheitsanforderungen oder Datenvolumen spielen hier eine Rolle. Ergänzend wird ein Rollen- und Governance-Modell beschrieben, das klärt, wer für welche Entscheidungen verantwortlich ist, wie Architektur-Reviews ablaufen und wie kontinuierliche Weiterentwicklung organisiert wird.

Durch diese Ergebnisse entsteht nicht nur ein technisches Zielbild, sondern auch ein organisatorischer Rahmen, der Integration als dauerhaften Unternehmensprozess verankert.

Ein Beispiel aus der Praxis

Ein kommunaler Energieversorger plant den schrittweisen Umstieg auf SAP S/4HANA Utilities. Gleichzeitig müssen zahlreiche bestehende Systeme angebunden bleiben, darunter Marktkommunikations- und EDM-Systeme, Abrechnungslösungen wie SAP IS-U oder Drittprodukte, MDM- und Geräteverwaltungssysteme, ein GIS, CRM-Anwendungen für Netz und Vertrieb sowie IoT-Datenquellen aus Zählern, Ladesäulen und Erzeugungsanlagen. Die Integrationslandschaft ist historisch gewachsen und enthält viele direkte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, die über die Jahre immer weiter ergänzt wurden.

Ohne eine methodische Herangehensweise würde jede Modernisierung oder Systemablösung zu individuellen Projekten mit eigenen Schnittstellenlogiken führen. Das erhöht nicht nur Komplexität und Betriebsaufwand, sondern erschwert auch Themen wie Sicherheitsanforderungen (BSI/ISO), regulatorische Nachweispflichten, sowie die Umsetzung neuer Vorgaben in der Marktkommunikation.

Mit ISA-M wird zunächst die bestehende Integrationsarchitektur systematisch analysiert. Anschließend werden bevorzugte Integrationsstile definiert, zum Beispiel die API-basierte Kopplung von CRM und S/4HANA-Prozessen, Event-basierte Integration für Zähler- und Sensordatenströme sowie Batch-basierte Datenintegration für EDM- und Abrechnungsprozesse. Rollen und Verantwortlichkeiten werden zwischen Netzbetrieb, Shared Service, Vertrieb und IT-Architektur klar zugeordnet.

Das Ergebnis ist ein nachvollziehbares, wiederverwendbares Integrationszielbild, das nicht nur technische Verbindungen standardisiert, sondern auch Governance, Dokumentation und den Betriebsprozess verbindlich festlegt. Zukünftige Anpassungen – etwa im Zuge der Einführung neuer Marktrollen oder regulatorischer Änderungen – lassen sich dadurch transparenter, schneller und mit geringerem Risiko umsetzen.

Wo ISA-M besonders hilfreich ist

ISA-M entfaltet seine Wirkung insbesondere in hybriden Architekturen, in denen Cloud- und On-Prem-Systeme kombiniert werden, sowie in Unternehmen, die sich in Transformationsphasen befinden – etwa bei der Einführung von SAP S/4HANA oder der Modernisierung bestehender Systemlandschaften.

In Umgebungen mit geringer Integrationskomplexität kann es genügen, ausgewählte Elemente der Methodologie anzuwenden, beispielsweise die Definition einiger weniger Integrationsprinzipien und die Einführung eines leichten Architektur-Review-Prozesses.

Ausblick: Schritte zur praktischen Einführung

Wer ISA-M etabliert, beginnt sinnvollerweise mit der Definition zentraler Integrationsprinzipien. Anschließend werden bevorzugte Integrationsstile festgelegt und anhand realer Szenarien erklärt. Ein Reifegradmodell hilft dabei, den aktuellen Stand einzuordnen und ein realistisches Zielbild zu entwickeln.

Wesentlich ist außerdem, Rollen und Entscheidungsprozesse verbindlich zu gestalten, damit Integration nicht dem Zufall überlassen bleibt. In einem letzten Schritt wird der Lebenszyklus verankert: Dokumentation, Tests, Monitoring und Versionierung bilden eine Grundlage für den Betrieb.

Referenzen und weiterführende Quellen

Die in diesem Beitrag dargestellten Inhalte zu ISA-M beruhen im Wesentlichen auf den offiziellen Veröffentlichungen der SAP. Die zentrale Referenz bildet die SAP Integration Solution Advisory Methodology [1] auf der SAP-Website, in der Ziele, Struktur und Anwendungsrahmen der Methodologie beschrieben werden. Ergänzend dazu bietet die SAP Learning Journey „Understanding the ISA-M Methodology“ [2] eine schrittweise, praxisorientierte Einführung in die Integrationsstile, Governance-Aspekte und Architekturprinzipien von ISA-M.

Für die praktische Umsetzung stehen im SAP Business Accelerator Hub [3] vorkonfigurierte Vorlagen, Integrationsmuster und API-/Event-Blueprints zur Verfügung, die in Projekten direkt verwendet oder unternehmensspezifisch angepasst werden können. Diese Primärquellen bilden die fachliche Grundlage für die Arbeit mit ISA-M und unterstützen sowohl den methodischen Einstieg als auch die konkrete Ausprägung in Transformationsprojekten.

[1] Integration Methodology | Services and Support

[2] Understanding the ISA-M Methodology for SAP Integration Suite